▮はじめに

肩関節周囲の痛みで悩んでいる人が周囲に多くいます。そしてたいがい40代以上の人に多いです。

肩痛は身体・精神的にダメージが大きく、QOL(生活の質)に強く影響すると言われています(Shiho Imagawa et al,2020)。

肩痛の原因は様々ありますが、今回は肩関節の後面の痛みの要因となりうるQLSについて説明します。

【要約】 ・肩関節後面の神経絞扼が起こりやすい部位をQLSという。 ・肩周りの痛み、感覚鈍麻、挙上制限などが起こる。 ・QLS症候群に対してはストレッチ、運動療法、薬などで対応する。

▮QLSとは

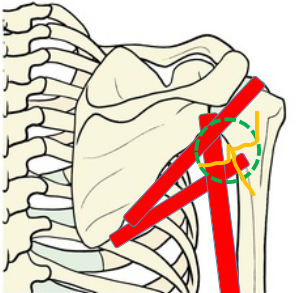

QLSとはquadrilateral space(四辺形間隙)のことで下図のように肩関節後方の脇の辺りの上腕三頭筋長頭、小円筋、大円筋、上腕骨で囲まれた空間(緑丸部分)のことです。

囲まれた部分には腋窩神経、橈骨神経、後上腕回旋動脈などが通っています。よって、何らかの要因でこれらが絞扼されることで様々な症状が出現します。腋窩神経、橈骨神経支配の筋肉はたくさんあるため、様々な影響を及ぼします(以下参照)。

・腋窩神経支配:三角筋、小円筋 ・橈骨神経支配:上腕三頭筋、肘筋、上腕筋(二重)腕橈骨筋、長・短橈側手根伸筋、回外筋、尺側手根伸筋、指伸筋、小指伸筋示指伸筋、長・短母指伸筋、長母指外転

▮QLS症候群

上記のように何らかの影響でこの空間(QLS)が狭くなると神経や血管の絞扼が起こり、肩関節外転屈曲障害 、QLS 圧痛 、肩後面の鈍痛、知覚異常、上腕二角筋 ・上腕三頭筋の萎縮がおこり(林典雄,1991)、これをQLS症候群と言います。

また、愛知医大の報告から広背筋の過緊張によりQLS症候群が出現したとあるが(東海スポーツ傷害研究誌.2011)、私の経験でも広背筋の過緊張による発症は多い印象があります。

▮QLSのリハビリテーション

・ストレッチ

基本的にはQLSを構成する筋肉(上腕三頭筋、小円筋、大円筋)、上記に記載した広背筋の中で柔軟性が低下している筋、圧痛のある筋がターゲットとなります。

・運動療法

そもそもそれらの筋の柔軟性が低下してしまった要因がありますので、その要因についても考えていく必要があります。

肩甲骨のインナーマッスル機能の低下、下肢からの運動連鎖の破綻、体幹と連動していない上肢の使い方などが原因となりうるので、原因となるものにも再発予防としてアプローチします。

・生活指導

なるべく痛みが出さないようにするのが大事です。肩関節下垂位より挙上時にQLSが狭くなるため、そのような痛みの緩和の指導なども行う必要があります。

・その他

また、並行して消炎鎮痛剤の使用やブロック注射などで痛みを緩和しながら行うこともあります。

▮おわりに

以上、QLSとは聞きなれない用語だったかもしれませんが、肩関節の構造上痛みの原因となりうる部位のため今回紹介させていただきました。

肩痛は本当につらいので、早めに対処しておきたいですね。