▮音楽好きな人って多いですよね。

音楽療法士という資格をご存知でしょうか?

日本ではまだ広がっておりませんが、世界的には認知度が広がっています。

この資格は、現在日本では様々な団体が独自の認定を行う民間資格に留まっていますが、アメリカでは米国音楽療法学会という団体からのみ発行される資格の為、視覚の価値が高く、活躍の場も多いようです。

私は昔から音楽が大好きなので、車の移動時には必ず音楽をかけますし、一人で勉強している時も無音では落ち着きません。

ちなみに勤務先のデイサービスでも必ず音楽を流しています。

なんとなくデイサービスの現場では、音楽がかかっている方が介入がうまくいく印象があります。

皆で歌を合唱すると、ムスッとした表情の方も良い表情に変わったりするのを見ていると、音楽の力ってすごい、と日々思っています。

この記事は音楽が身体に及ぼす影響と、音楽はセラピーに活かせる、という内容を書きます。

※学術的な内容だけでなく私見も含まれておりますことをご理解頂きご覧ください

▮生命はリズムである

我々が生活している中でよく行われるもの

・歩行

・咀嚼

・発声

・呼吸、脈

全てリズムが大事になります。ある程度一定のリズムであるのが正常で、リズムが崩れている場合は、何らかの不調を疑います。

また、サーカディアンリズム(体内時計)のように1日のリズムがありますし、女性は生理周期のように1ヶ月のリズムもあります。これらは、リズムが崩れると不調につながりますね。

また、スポーツではリズム(テンポ)が良い方が試合で勝つことが多く、授業もリズムが良い方が生徒が飽きにくく集中力が高まる、などということを経験的に感じている人も多いかと思います。

よくよく考えてみると、リズムの乱れを整えることが体調の回復につながるのではないかと思います。

言ってみれば、リズムは生命の根源なのかもしれません。

▮小脳について

日々、子どもや高齢者と接していると、成人と比べるとリズム感がない人が多いと感じています。

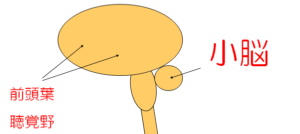

リズム感がないのは、子どもにしても高齢者にしても脳の影響だと考えられますが、これを担っているのが小脳だと思われます。

小脳の細胞の数をご存知でしょうか?

大脳の細胞数は約100億と言われておりますが、小脳の細胞数は1000億と言われています。大変多くの神経細胞が小脳にあるということは、それだけ小脳の役割を大きいと推察されます。

参考サイト:http://www.brain.riken.jp/jp/aware/neurons.html

そこで、小脳の役割を再確認しておきましょう。

【小脳の役割】

・ 運動調整(運動制御)

・ 運動学習 : 感覚入力

・ 認知機能 : 前頭葉、頭頂葉との連絡多い為。

※参考文献:https://www.hokudai.ac.jp/news/130925_pr_med.pdf

※参考文献:https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/42/8/42_42-8_119/_pdf

これ以外に、小脳は「等間隔のリズム」と「タイミング予測」に関与していると言われています!運動を行う上でとても重要な要素を担っているんです。

また、上図のように聴覚、前頭葉、小脳が音により同期してくると言われおり、運動学習効果に音楽が有効だという報告もあります。

※参考文献:http://ttweb.sec.tsukuba.ac.jp/img/topics/170222kawasaki.pdf

このように小脳は大変重要な役割を担っているということです!

▮周波数は同調していく

人それぞれ固有の周波数をもっていますが、この周波数は同調していきます。

一緒に暮らしていると話し方が似てきたりしませんか?あと仕事でも、1人が忙しくしていると周りにも伝染してその場が慌ただしくなる、ってことありませんか?

こんな動画があります。

下の台が固定されておらず、動くようになっている為、このような現象になるそうです。このような現象が生活の中でも起きているということです。

▮テンポはどのくらいが良い?

色々試しましたが、個人的にはBPM:120くらいが心地いい印象です。

BPM:116が良いという本を読みましたが、だいたいそれと同じですね。この本によると116のテンポはアルファ波が強くでるそうです。

参考の音楽はこちら⇒★

※ 参考図書

私は、状況に応じて聞きたい音楽が異なります。

激しいのが聞きたい時、ミドルテンポが聞きたい時、ゆっくしたのが聞きたい時など様々ですが、その時聞きたいものを聞くようにしています。

恐らく身体からのサインだと私は理解しています。

・交感神経を高めたい時は、アップテンポ

・副交感神経を高めたい時は、スローテンポ

・体内のリズムを整えたい時は、ミドルテンポ

上記の法則にエビデンスはなく、完全に私の主観です(笑)。

▮1/fゆらぎ

という言葉をご存知でしょうか?

これは、メトロノームのような一定のリズムではないリズムのことで、自然界のリズムとされています。

音楽ではモーツァルトがこのリズムのようです。

このリズムはリラックス効果が高いと言われています。

電車に乗っていると眠くなるのはこのゆらぎが影響しています。

▮音楽をセラピーに活かす

まず、音楽を取り入れて運動を行うのは良いと思います。

テンポに関しては120くらいがおすすめです。あとはその場の雰囲気で音楽をチョイスすると良いです。

口腔機能、顔面筋を刺激する目的であれば歌をリズムと気持ちに合わせて行うのが良いです。

身体のリズムを整える目的であれば、音楽のチョイスで注意点があります。

・対象者が知っている曲をかけない

・なるべく英語詞かインスト(歌がないもの)にする

一緒に歌うのも良いですが、身体のリズムを整える目的であれば無意識レベルで小脳に入力したいので、バックミュージック的にかけるのが良いと思います。

また、交感神経優位な方であれば、スローテンポをかけると良いと思います。

筋肉のコリをとるような時も、身体を揺らすような施術も効果的だと経験しています。この時も注意点があります。

・自分の力を抜く

・テンポを決めつけず、揺らしながら決める

相手と同調するのが大事ですが、自分の力が入っているとなかなか同調しません。なるべく自分の力は抜いた方が良いです。

以上、セラピーに活かすためには、その人にあった音楽をかけることと、対象者と同調することが大事だと思います。

※執筆者のサロンはこちら➔https://www.reha-me.com/

“音楽/リズム/テンポをリハビリ(セラピー)に活かす!”への1件のコメント