▮はじめに

リハビリの場面では歩行が良くなりたいという希望が多いです。

しかし、なかなか歩行が良くならない人が多いですが、これは歩行に対する認識が誤っている場合があります。

そこで、歩行のリハビリを頑張っている人に向けて、この記事を書こうと思いました。

尚、歩行に関する細かいメカニズムに関しては、たくさんの書籍やサイトに記載されているので、ここでは良い歩行の考え方と歩行の自動化について書いていきます。

ちなみに歩行のメカニズムに関する書籍は、ベタですがこれらが良いです。

【要約】 ・歩行訓練はその人の生活や目標に応じて決定されるのが良い。 ・歩行の自動化にはCPGが関わっており、それを賦活されるためにはいくつか要因がある。 ・歩行は覚醒、摂食行動、視覚誘導などにより誘発される。

▮歩きの訓練の考え方

「歩きが良くなりたい」という希望があったとき、病前に戻りたいという希望が多いと思います。もちろん、目標を高く設定したほうが良いので、病前もしくは病前より上のレベルを目指します(人によりますが)。

しかし、現実的には階段を一段ずつ上っていくのがリハビリなので、まずは生活の中で歩行を成立させることが大事になります。

例えば、

・とにかく転倒せず歩いて移動する

・横断歩道が渡れる程度のスピードで歩けるようになる

・近所のスーパーに行って帰ってこれるくらいの持久力をつける

・何かしながら普通に歩ける

・とにかく見た目が良い歩行

など、歩行といっても様々な状況があると思います。

よって、歩行が良くなりたいという希望があった場合に、その人の生活の中で優先する歩行を目指すのが良いと考えております。

歩行訓練といっても何を目標にするかによってアプローチが変わってくるので、そこを明確するのが良い考えています。

▮良い歩行とは?

次に歩行訓練につながる話です。

良い歩行は、ここでは正常に近い状態の歩行とします(※何が正常かは置いておきます。)。

私の正常に近い歩行の定義は、

・生活に支障がないレベル

・関節や筋肉への負担が少ない

・多様性(どんな環境でも歩ける)

です。よって、杖の有無、装具の有無などは関係ないと考えています。

ここでは、一般的に良い歩行とされている動歩行(自動歩行)について書きます。

これには脊髄にあるCPGというものが関与しています。

▮CPGとは

CPGとはcentral pattern generatorの略語で、頸・腰髄膨大部に存在する歩行、呼吸、咀嚼運動などのリズミック

※参考文献:高草木薫,2013(https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/27/3/27_208/_pdf)

CPGは、歩行を無意識にリズミカルにしている身体内のシステムなので、動歩行(自動歩行)にはここの活動が必要になります。

これを達成するための要素は、

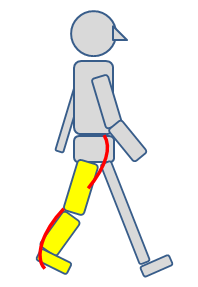

①股関節伸展可動域(歩幅)

②足首伸展可動域(ロッカームーブメント)

③ある程度の速度

④下肢にしっかり体重を乗せる(棒理論)

⑤背骨が適切に動く

です(私見含む)。

※参考文献:河島則天,2010(http://www.rehab.go.jp/kiyou/j

▮CPGをうまく働かせる要素

①股関節伸展可動域

これは少なくても伸展0度以上は必要だと考えられます。

股関節が伸展することで腸腰筋が伸長されて、振出す際に弾性力で振り出すことができます。

また、歩幅が広がるので結果的にスピードが向上します。

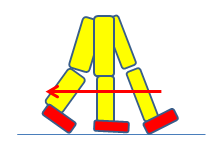

②足首の伸展可動域

これも0度以上は必要だと考えられます。

足首が0度以上いかないと股関節が0度以上伸展するのが難しくなります。

足首がロッキングチェアのように動くことで前方への推進力が出ると言われています。

これをロッカーファンクションといいますが、詳しくは別サイトが書籍をご覧ください。

③ある程度の速度

動歩行は重心が足の上にある時間が少ないですが、転びにくいとされています。

いわゆる慣性力を利用した歩行になります。

慣性力とは、加速力の反対側に働く力なので、早いほうが慣性力は大きくなります。

つまり、ある程度早い速度のほうが安定しているし、慣性力を利用している分、筋力が少なくて済みます。

片足立ち練習をたくさん行っても、歩きがなかなかよくならないのは、加速力のない状態の練習なので歩行の要素とは異なるためです。

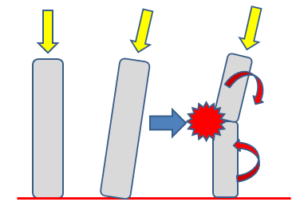

④下肢にしっかり体重を乗せる

これは故入谷先生の書籍に乗っている棒理論によります。

棒理論とは、棒はまっすぐ上から押せば折れないが、斜めに押すと棒に曲がるストレスがかかってしまうというものです。

人の身体に照らし合わせると、上半身が前傾、側屈などせずにまっすぐに歩くことと、膝がしっかり伸びて歩くことを指しています。

このように歩くと、関節や筋肉への負担が少なるなるので、持久力向上や痛み予防につながります。

また、しっかり体重が乗り筋肉の緊張が入ることでしっかりと弛緩ができる、つまり振出し時に力を入れずに行えるということです。

⑤背骨が適切に動く

歩行は骨盤から下の部位で行われていると思われがちですが、背骨が力の源となっています。

これは魚が泳ぐときに背骨を側屈させながら泳ぐのと同じです。

よって、背骨が動くと手足の動きがスムーズになります。

以上、5つのポイントが歩行訓練では重要だと考えています。

▮歩行を誘発する部位

最後、おまけです。

CPGは脊髄レベルですが、歩行を誘発してCPGを促す部位がいくつかあります。

①中脳

②視床下部

③小脳

参考文献:高草木薫,2008(http://amcor.asahikawa-med.ac.

・中脳:網様体脊髄路という体幹筋や覚醒に関与する部位が活性化すると歩行が誘発される。

・視床下部:情動行動や摂食行動が活性化すると歩行が誘発される。

・小脳:視覚誘導により歩行が誘発される。

ということです。

元々、人間に備わっている移動する為の要因と考えられます。

▮おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。

ここでは代表的な5つを挙げましたが、それ以外にも割と多く出会す弊害は「恐怖心」「余計な意識」「感覚障害」です

何か歩行でお困りであればご相談下さい。

※サロンHP→https://www.reha-me.com/